Por Emilly Dulce

De São Paulo (SP), 24 de março de 2019

Da pele retinta à pele clara, com cabelos escorridos ou cacheados, na aldeia ou na cidade, com cocar e pinturas ou trajes “de brancos”, a identidade indígena é muito mais do que a história do tempo colonial. É o que fica claro no relato de cinco jovens de diferentes regiões do país ouvidos pelo Brasil de Fato. A narrativa ensinada nas escolas de modo folclórico, lembrada apenas em 19 de abril (considerado como Dia do Índio) e contada a partir de 1500, com a invasão dos portugueses às suas terras, não contempla a constituição étnica, histórica e cultural da população nativa.

“Saia das redes sociais criadas por brancos, volte pra porra da sua oca, plante sua mandioca e viva igual a um animal”, foi o comentário de um internauta respondido por jovens indígenas em um vídeo publicado pelo Quebrando o Tabu. O desconhecimento de culturas, tradições e diversidade dos nativos perpetua estereótipos obsoletos e a ideia equivocada de um Brasil homogêneo, que desvaloriza a existência de sangue indígena no país.

Laís Zinha, do povo Maxakali, tem 23 anos, estuda Ciências Sociais na Universidade de São Paulo (USP) e, em 2016, participou da criação do Movimento Levante Indígena na USP. Ela destaca que os povos originários não estão alheios à sociedade contemporânea, tampouco na contramão do progresso tecnológico, já que muitos dos aparatos não-indígenas foram inspirados em conhecimentos ancestrais.

“Eu ser Maxakali não me impede de utilizar outras tecnologias, de usar o computador, celular, ter um carro, falar alguma língua estrangeira, porque nossos costumes, tradições, línguas e espiritualidade continuam vivas com a gente, independentemente de usar um celular ou qualquer outra coisa.”

As aldeias do povo Maxakali estão concentradas, predominantemente, no nordeste de Minas Gerais. Quando criança, Laís escutava que, por ter o cabelo crespo, não poderia ser índia.

“É muito comum, por exemplo, as pessoas ficarem brigando comigo falando que eu não sou indígena, que eu sou negra e só vivo como indígena. Eu falo a língua [Maxakali], tenho ancestralidade, vivo como indígena, mas [para as pessoas] eu não sou indígena, eu sou negra. Aí você fica se perguntando: ‘afinal, o que é indígena para você?’ Porque já tem tudo isso, tem o reconhecimento do meu povo e isso não basta para as pessoas. Eu tenho que ser essa figura do estereótipo do indígena para valer ser quem eu sou.”

Enquanto alguns descendentes dos povos originários nascem nas aldeias e têm contato com as tradições desde a infância, outros investigam suas raízes quando jovens. É o caso de Laís. Neta de Guarani Nhandewa com Maxakali, ela cresceu com a mãe e a avó em ambiente urbano. Apesar de ter contato com os costumes, não se reconhecia como Guarani: “era como se meu espírito me falasse que eu não era daquele povo”.

“Eu fui chamada de escrava dentro da sala por uma professora. Por conta desses comentários, eu tive uma vontade maior de buscar minhas origens e foi quando eu me encontrei. Hoje, eu agradeço por ter feito essa busca, porque senão ainda estaria no limbo de quem eu sou.”

Após conhecer seu avô, em 2010, Laís confirmou sua identidade indígena: Maxakali. Para ela, esse processo de autoconhecimento preencheu um vazio de sua história, compensado, daí em diante, pelos seis anos que atua no movimento indígena.

“Minha vó mesmo não aceita ser chamada de indígena, ela fala que é mestiça, porque a minha bisa foi estuprada. E eu entendo o lado dela, porque é doloroso esse processo. O acesso à informação que temos hoje por conta da internet ao mesmo tempo que foi bom também foi ruim, porque isso deixou mais escancarada a desigualdade que a gente vive, tanto na aldeia quanto na cidade. Tanto que o suicídio entre indígenas é muito mais comum entre jovens, enquanto na população não-indígena é mais comum entre pessoas mais velhas.”

No Brasil, existem em torno de 305 etnias indígenas, que falam 274 línguas próprias, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010. Cerca de 60% dessa população vive voluntariamente em suas aldeias, em relação direta com os recursos ambientais. Como guardiões da floresta, garantem a preservação da biodiversidade por meio de reflorestamentos e agroecologia, por exemplo. A outra porcentagem de nativos se encontra em contexto urbano, muitas vezes sobrevivendo em condições precárias.

Arapuá Tarairiú é educador popular e músico de rua, tocador de viola sertaneja. Do interior do estado do Rio Grande do Norte, a família do Tarairiú migrou para a capital Natal em busca de uma vida melhor.

“A arte de rua, para mim, é também uma possibilidade de dialogar com meus possíveis parentes, pessoas como eu — da classe trabalhadora, morador de periferia de grandes capitais —, que cresceram ao redor de colônias europeias que foram construídas nesse território, a metade delas há milhares de anos. E, nós, hoje, ficamos em posição de trabalhador braçal, cedendo nossa força de trabalho e nossas energias para isso.”

O jovem de 28 anos também nasceu e cresceu em ambiente urbano, longe das tradições de seu povo. Há cinco anos, veio o incômodo por questões identitárias: Arapuá olhava no espelho e não se reconhecia em nenhuma das aparências estéticas da televisão.

Filho de músico e empregada doméstica, Arapuá começou a pressionar os pais por informações sobre a região onde viveram e os costumes que praticavam. Além disso, o Tarairiú mergulhou nos estudos descoloniais — como ele mesmo chama — sobre a organização social dos povos tradicionais do Nordeste antes da invasão europeia.

Em contato com a diversidade étnica de seu estado, Arapuá se envolveu com o movimento indígena e passou a reivindicar a identidade Tarairiú, povo de organização matriarcal falante de Brobó, língua que, junto ao Guarani, o jovem estuda e divulga em escolas de Natal. Para ele, esse movimento representa um reencontro com a ancestralidade, dicotomia do povo brasileiro: tão profunda, mas tão desconhecida.

“Ser alienado é acreditar que é alienígena dentro da própria terra”, reforça Arapuá sobre grande parte da população negar ou desconhecer suas raízes indígenas. Segundo ele, esse distanciamento foi construído propositalmente para perpetuar a dominação europeia e impedir que as pessoas se reconheçam como nativos. O jovem completa que “a pureza étnica é um delírio”.

Para Arapuá, a estratégia utilizada foi apagar da história o protagonismo dos povos originários e criar uma imagem frágil que, no cinema, chega a ser apresentada com dublagens de índios gaguejando ou falando de maneira estranha.

“A mídia tem um papel muito importante nisso, que é o que nos mantém nesse estado letárgico, quase que vegetal, indo atrás de propaganda. Mas, antes disso, tem uma instituição que contribui muito pesadamente para essa invisibilização, que é a escola ocidental, a escola do Estado. É uma invisibilização porque não conseguiram nos extinguir, como se é contado. A gente é criado e educado nesse sistema, é como se nós chegássemos no jogo sem saber de que time somos e nem qual foi o último movimento dado no tabuleiro.”

Antes da Constituição Federal de 1988, os povos originários do Brasil não eram tratados como cidadãos, sendo privados de direitos e deveres. No entanto, os direitos territoriais e a luta do movimento indígena vêm muito antes disso. A perspectiva de tutela e integração tem sido retomada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), comenta Laís Zinha.

“Agora que ele retirou da Funai [Fundação Nacional do Índio] o processo de demarcação, e colocou para o agronegócio, é uma política escancarada de não só perpetuar o genocídio, mas de aumentar. Tanto as falas dele como de querer nos integrar na sociedade, como se a gente fosse alheio a ela e um atraso para o Brasil, sendo que, se não fossem as nossas terras, não ia ter ar para mais ninguém no país.”

Os povos indígenas defendem a campanha “O Brasil foi invadido, não foi descoberto. Nossa história não começa em 1988”. Os nativos lutam para que suas terras tradicionais sejam demarcadas, seguindo os critérios garantidos na Constituição — que não incluem qualquer tipo de “marco temporal”, como defendem os ruralistas.

“É uma questão muito complicada porque esses políticos, essas pessoas que são ignorantes, só fomentam discursos capitalistas, com interesses que, na verdade, são só especulações imobiliárias e que não tem nada a ver com o real existir do ser humano e com respeito ao próximo. É só no sentido de incitar o ódio mesmo”, analisa Kaê Guajajara, da Aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro.

Aos 25 anos, a artista, ativista e mãe conta que seu envolvimento com a causa indígena começou no berço. Nascida na Aldeia Mirinzal, no Maranhão, Kaê se fixou no Complexo da Maré (RJ) — onde hoje mora — aos 10 anos de idade. Antes mesmo de Kaê ser gestada, a mãe da jovem transitava entre Maranhão e Rio de Janeiro, onde trabalhava em casas de família para levar dinheiro de volta à aldeia, que enfrentava escassez de recursos.

A Guajajara conheceu a Aldeia Maracanã em 2014 e está sempre na trincheira de luta junto aos seus parentes. Localizada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, a aldeia urbana foi erguida por indígenas de diferentes etnias, em 2006, no espaço onde era abrigado o antigo Museu do Índio.

O terreno é alvo de uma disputa entre o governo estadual e os povos originários, evidenciada com uma desocupação violenta que aconteceu em 2013 a fim de derrubar o prédio para construção do Complexo do Maracanã, que receberia partidas da Copa do Mundo de 2014. Os indígenas permanecem no local e aguardam o resultado de um processo judicial para conseguir a posse definitiva do terreno.

“Na aldeia, sempre foi clara a questão da luta pelo território e, muito mais por ser jovem porque a gente está sendo preparado, nós somos as futuras lideranças. E é isso que falta na cidade: um território demarcado para que a gente possa exercer tanto nossa cultura como exercitar nossa língua também.”

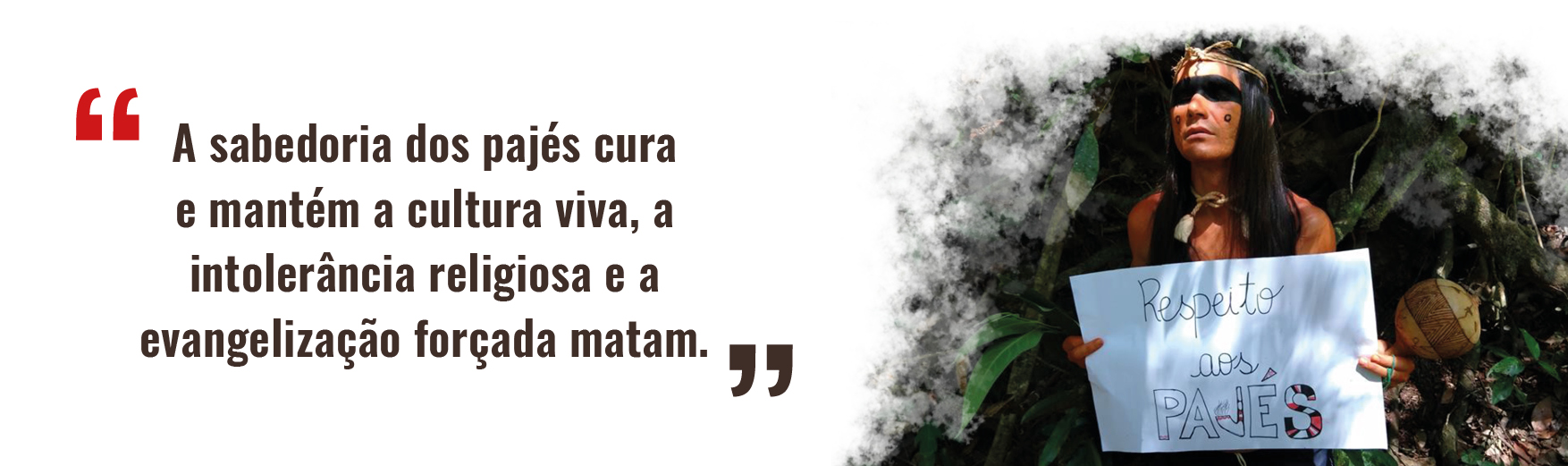

Kaê, que compõe e canta músicas ativistas indígenas, destaca que, no mandato de Bolsonaro, a resistência terá de se ampliar em vivências e tons. “Está difícil e eu acho que vai ficar muito mais. Mas, o que vai fortalecer mesmo é a gente internamente, procurando se afirmar mais ainda e querendo muito mais agora a demarcação da terra, porque só assim ‘a gente vai estar protegido’. Nem na própria terra demarcada nós temos paz, porque a guerra acontece ali mesmo, tanto dentro das aldeias quanto fora delas.”

Além da demarcação da terra, os nativos reivindicam a necessidade de uma universidade indígena na Aldeia Maracanã.

“Por exemplo, um indígena que não sabe falar português, como que ele pode adentrar a faculdade, que é de branco e que vai lidar com educações voltadas para a sociedade ocidental? E como fazer com que nós sejamos protagonistas da nossa própria cultura, do nosso próprio ensinamento? E essa universidade indígena, diferente de um centro cultural de referência indígena, é um espaço que vai abrir demanda para nós mesmos podermos ensinar e fazer essa troca de saberes aberta na sociedade, dentro da cidade. Isso até inspiraria outros parentes, outros indígenas, a estarem também estudando e se fortalecendo, seja fora ou dentro da aldeia.”

Etnomídia indígena: arte, cultura e protagonismo

“Olá! Meu nome é Cristian Wariu Tseremey'wa, sou indígena Xavante com ascendência Guarani Nhandewa, nativo originário dessa imensa terra chamada Brasil”, é como se apresenta o youtuber de 20 anos, criador do mais popular canal de indígenas, o “Wariu”, nome em homenagem ao seu bisavô.

Cristian nasceu na pequena cidade de Campinápolis, no Mato Grosso, próximo à Terra Indígena Parabubure. Ele viveu a infância e, principalmente, a adolescência entre os rituais xavantes e a escola, onde sofreu discriminação por ser indígena.

O jovem tentava responder às agressões explicando aos colegas aspectos da cultura Xavante como, por exemplo, um dos rituais mais importantes: a furação de orelha. Aos poucos, ele percebeu que a informação era a melhor arma contra o preconceito.

“Quando eu estava no tempo de escola, muitas pessoas tinham medo de mim, porque tinham histórias sobre os Xavante de que era um povo bravo, canibal, muito violento. Isso já estava inserido dentro da sociedade e as crianças tinham medo de interagir comigo por conta disso.”

Desde o Ensino Médio, Cristian nutria a vontade de criar um canal no YouTube sobre questões indígenas contemporâneas, mas o pouco orçamento e a falta de equipamentos colocou o projeto na gaveta por muito tempo. O pontapé da ideia só foi possível em 2017, quando o jovem Xavante foi um dos selecionados em um edital do extinto Ministério da Cultura, que premiava canais que tivessem o intuito de produzir conteúdo cultural para a internet de forma gratuita.

Hoje, “Wariu” conta com 11 vídeos publicados e mais de 15 mil inscritos. No primeiro vídeo do canal, Cristian fala sobre as maiores dúvidas e mentiras que contam sobres os povos indígenas. "Não aguento mais me perguntarem se ando pelado em casa ou na aldeia", confessa no início do vídeo. "Não, não ando pelado em casa. Mas, na aldeia, vai depender da etnia, porque índio não é um povo só", esclarece.

Cristian mora em Brasília (DF) por conta dos estudos. Aprovado em um vestibular indígena, o jovem cursa Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB) e pretende ampliar suas mídias de atuação dando voz para que outros nativos também contem suas histórias. Sair de casa em busca de capacitação tem, muitas vezes, um objetivo maior: reunir conhecimento e voltar para ajudar os parentes.

“Os povos indígenas veem a tecnologia e, principalmente, a tecnologia da informação como algo muito propenso a nos ajudar a quebrar esses estereótipos, coisas que, muitas vezes, eram faladas sobre a gente sem nosso conhecimento. Com o tempo atual, de comunicação rápida, nós temos muito a ideia de mostrar o que realmente é. Ser indígena hoje, como eu comento em vários vídeos do canal, não está atrelado a uma cara de ser indígena, mas ao sentimento, pertencimento e, ao que eu costumo dizer também, a essência de ser indígena.”

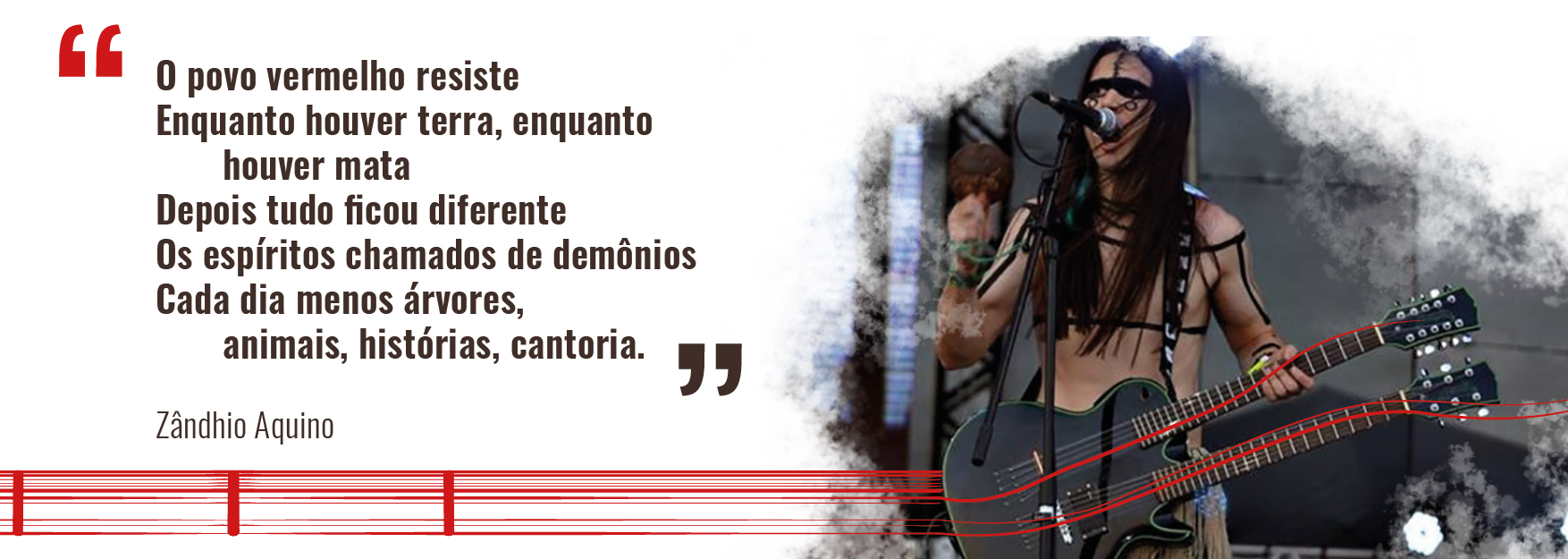

Rock, forró, MPB, rap, é tudo coisa de índio. A produção artística como ato de resistência e informação é um dos compromissos da primeira banda de heavy metal a cantar na língua indígena brasileira mais conhecida, o Tupi-Guarani. A Arandu Arakuaa também possui letras nos idiomas indígenas Xerente e Xavante, além de uma música em português, inspiradas nas lendas, ritos e lutas dos povos indígenas do Brasil.

A tonalidade poética e cultural é reforçada pela sonoridade de instrumentos indígenas, como o chocalho de pé, o maracá, a flauta e o apito. O pacote é singular não só no metal, mas uma raridade na música brasileira como um todo.

A banda Arandu Arakuaa (“saber dos ciclos dos céus” ou “sabedoria do cosmos” em Tupi-Guarani) surgiu em 2008, em Brasília (DF), quando Zândhio Huku começou a compor músicas em Tupi Antigo. O fundador chegou a fazer parte de algumas bandas na capital federal após deixar sua cidade de origem, Rio Sono (TO), mas saiu de todas porque não conseguiu incluir a temática indígena em nenhuma delas.

“Eu sempre tive esse engajamento político, então foi um processo natural e, como eu já vinha da cena do rock, do heavy metal, sempre tentava, em outros projetos, colocar essa questão da musicalidade brasileira, de todas as influências musicais que nós temos, do Norte, Nordeste... A própria história da Arandu Arakuaa tem muito a ver com o que está acontecendo com a questão indígena.”

Em Tocantins, Zândhio morava próximo dos territórios dos Xerentes e Krahô, onde teve contato com a música indígena e com ritmos tradicionais brasileiros, como a catira, o baião e a vaquejada. Com ascendência indígena e relação estreita com o cotidiano dos índios, ele adquiriu costumes — que leva consigo até hoje —, como a medicina baseada nas ervas.

Nos videoclipes da Arandu Arakuaa, a referência à floresta é constante e chama a atenção para o cuidado com a natureza. A banda chegou a ser citada como exemplo de resistência em ecologia em uma tese de doutorado em Educação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

A banda também foge do padrão cultural dos metaleiros de cantar em língua inglesa. Zândhio conta que essa é uma maneira de atingir um público que, em teoria, não teria a oportunidade de conhecer a cultura indígena no espaço do rock. Os três discos da banda contam com influências de death e thrash, os estilos mais pesados do metal. Ele também cita Metallica, Black Sabbath, Nação Zumbi e Alceu Valença como exemplos de influências.

Zândhio, que é vocalista e guitarrista no quinteto, utiliza uma guitarra-viola, instrumento idealizado pelo próprio músico, e que realça ainda mais a brasilidade no som da Arandu Arakuaa. No corpo do também educador, as pinturas remetem ao Clã Wahirê, da etnia Akwẽ Xerente, enquanto no rosto, os desenhos são inspirados nos Karajá de Mato Grosso e Tocantins. Para os povos nativos, a arte, mais do que manifestações culturais, é a expressão de um modo de vida.

O objetivo da Arandu Arakuaa é se aproximar cada vez mais do meio indígena, especialmente em um contexto político de acirramento. Zândhio afirma que o posicionamento político-ideológico da banda sempre foi muito claro, e o palco é o espaço de materialização da luta que abraçam.

“Com esse momento político, hoje está tendo muito retorno. O público está conhecendo a banda por conta disso e as pessoas do movimento indígena estão mais interessadas em nos incluir no contexto e convidar para participar de eventos.”

O YBY Festival de Música Indígena é um dos eventos que contribuem na visibilidade nativa. Uma iniciativa da Rádio Yandê, a maior rádio indígena do Brasil, o festival político e cultural acontece em novembro deste ano, na cidade de São Paulo. Para celebrar a raiz indígena, o evento contará com atrações nacionais e internacionais, além de desfile de moda autoral e releituras da culinária tradicional indígena. Um dos nomes confirmados é a banda Arandu Arakuaa.

FICHA TÉCNICA:

Coordenação de Jornalismo: Daniel Giovanaz e Nina Fideles | Coordenação de Multimídia: José Bruno Lima | Texto: Emilly Dulce | Edição: Aline Carrijo | Artes: Fernando Badharó | Fotos: Arquivo Pessoal dos Entrevistados