Quilombo do Cumbe: comunidade no Ceará luta para ser reconhecida e resiste à pressão

Resort, usina eólica e carcinicultura dificultam a permanência de remanescentes de quilombos no litoral cearense

Brasil de Fato | Fortaleza (CE), 16 de janeiro de 2020

Em artigo recente sobre a virada do ano, a escritora mineira Conceição Evaristo afirmou que é tempo de se “aquilombar”. “É tempo de caminhar em fingido silêncio e buscar o momento certo do grito, aparentar fechar um olho evitando o cisco e abrir escancaradamente o outro. É tempo de ninguém se soltar de ninguém”, disse a autora, em versos que descortinaram este 2020.

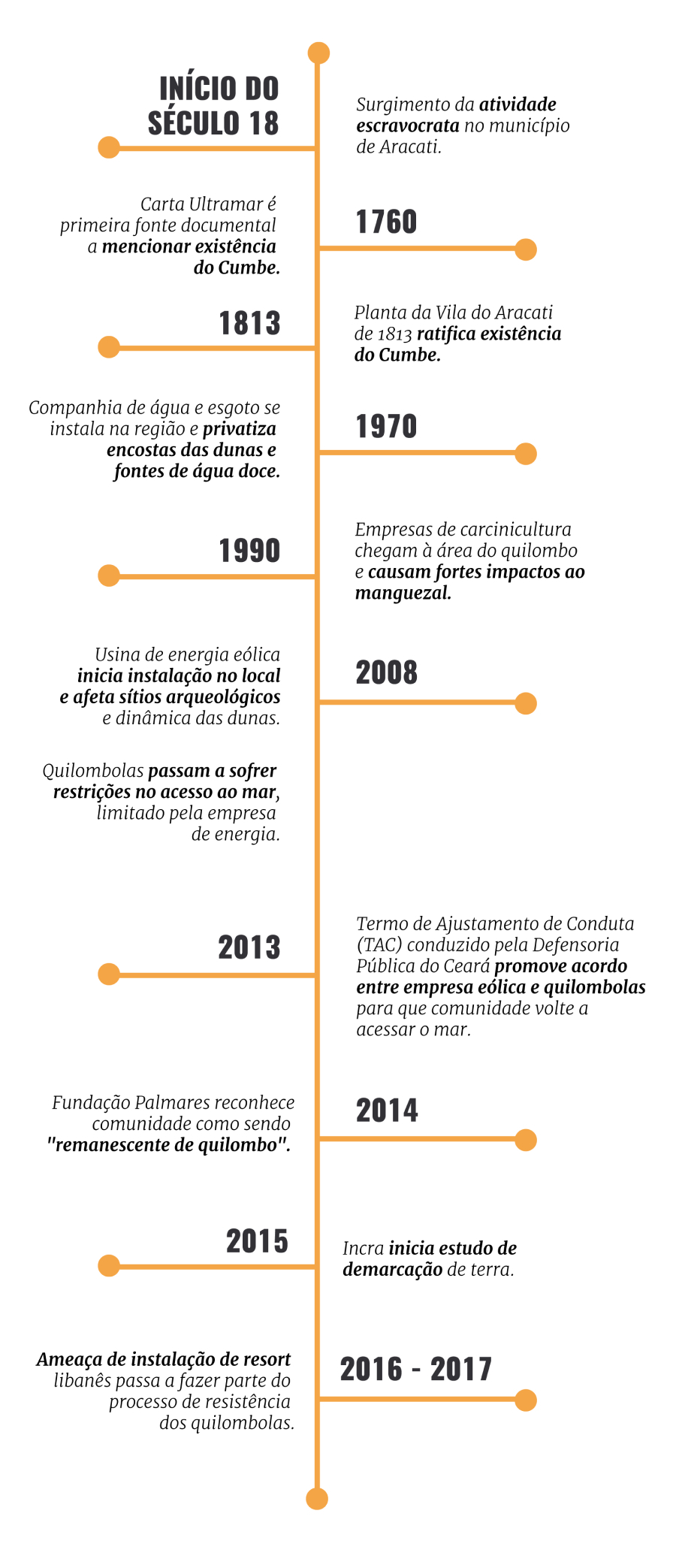

A mística do texto, que evoca a resistência de negros africanos escravizados no passado colonial, é a mesma que embala a luta do Quilombo do Cumbe, em Aracati (CE), no tempo presente. Para os moradores da área, este é mais um ano que se inicia em meio a muitas incertezas, mas com a garantia de mais um período de forte articulação do povo tradicional da região.

“Temos que resistir para existir. É essa a luta do cotidiano, pra gente garantir viver num território e ter esse espaço, essa dignidade, porque eu acho que os quilombos foram formados disso, de pessoas que vieram na luta da sua liberdade e da sua dignidade. Acho que a ideia é essa. É cada vez mais a gente estar fortalecido”, aponta a pescadora artesanal Cleomar Ribeiro da Rocha, presidenta da Associação Quilombola do Cumbe.

“Quando você teve a sua infância toda num território, tem lugares que são afeto”, afirma pescadora artesanal Cleomar Ribeiro da Rocha (Foto: Galba Nogueira)

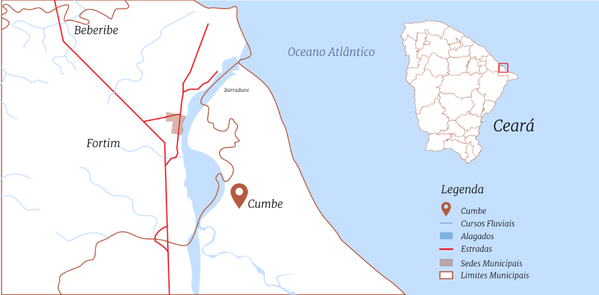

Situada no litoral leste do Ceará, a comunidade do Cumbe abriga 105 famílias remanescentes de quilombos e está ao lado da praia da Canoa Quebrada, um dos pontos turísticos mais movimentados do estado. Limitada ao mar por dunas que abraçam o território quilombola, a área está envolta também por um mangue que ajuda a manter o povoado por meio da pesca de mariscos e da cata de caranguejo, principais fontes de sustento local.

Empresas do ramo se instalaram desde a década de 1990, trazendo para a região um desequilíbrio ambiental jamais visto no povoado, segundo contam os moradores.

Por conta do despejo frequente de produtos químicos nos aquíferos, a prática contamina o lençol freático, saliniza a água e desestabiliza o meio ambiente. O resultado salta aos olhos de quem passa pelo local: parte do manguezal hoje está desidratada, e o tradicional aspecto enlameado que caracteriza esse tipo de ecossistema deu lugar a uma vegetação que lembra o cerrado em época de seca, com solo árido e uma paisagem inteiramente acinzentada, sem verde.

Parcialmente destruído, manguezal amarga estragos causados pelos tanques de carcinicultura (Foto: Galba Nogueira)

O professor Jeovah Meireles, do curso de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), explica que o manguezal é um dos ecossistemas mais produtivos da natureza, constituindo a base de uma complexa cadeia alimentar. Por conta disso, a criação de camarão em cativeiro é bastante onerosa ao meio ambiente, uma vez que o mangue cumpre ainda funções ecológicas relacionadas à biodiversidade marinha.

Os viveiros do crustáceo também estão diretamente relacionados ao desmatamento, sobretudo da carnaúba, principal traço da paisagem do Cumbe. Moradores da região denunciam que é comum carcinicultores grilarem terras públicas, das quais se apossariam aos finais de semana e feriados para, em meio à ausência de fiscalização ambiental, promover queimadas ilegais e cavar os tanques que dão origem aos viveiros.

“E, com a vista grossa dos órgãos ambientais, eles vão ficando aí. É como se fosse um tapa na nossa cara todo dia”, disse à reportagem um nativo que não quis se identificar por medo de represálias.

Viveiros de camarão dominam espaço e são visíveis do alto das dunas (Foto: Galba Nogueira)

“Colapso” socioambiental

Diferentemente do discurso de desenvolvimento e geração de emprego feito pelos empresários do setor ao se instalarem, Meireles pontua que tem se deparado com uma realidade pautada na concentração de renda e na baixa geração de postos de trabalho.

Um estudo feito pelo pesquisador em parceria com outros analistas ambientais visitou 245 fazendas de camarão no Ceará e constatou que o potencial socioeconômico do setor está aquém do anunciado.

“Gera até três vezes menos empregos por hectare do que diz a Associação Brasileira de Criadores de Camarão [ABCC], que afirma que gera 1,8 empregos por hectare. Os nossos dados chegaram a uma média de 0,6”, destaca, endossando o discurso dos quilombolas de que as empresas mais teriam prejudicado do que ajudado a vida financeira da comunidade.

Dunas em movimento

A comunidade aponta que o empreendimento alterou a rota de migração dos pássaros e a dinâmica de movimentação das dunas litorâneas. Com isso, causou um temor na vizinhança em relação à aproximação do paredão de areia que cerca o local.

“Ele andava 16 metros por ano. Agora, anda muito mais. Eu conheci esse vale aqui lá dentro. Mais dez anos, e isso está aqui em cima”, projeta o memorialista José Correia, morador de um antigo casarão local.

“Eu perdi 30% da minha qualidade de vida. Eu morava no maior sossego. Outra coisa: nós pagamos energia caríssima. Nossa energia não barateou em nada”, queixa-se Correia, refutando as promessas feitas anteriormente pela empresa dona do parque eólico, a CPFL Renováveis.

A atuação da companhia na região rendeu ainda outras críticas, como é o caso do comprometimento do patrimônio histórico. No local, pelo menos 70 sítios arqueológicos foram catalogados por pesquisadores. Estudos apontam que civilizações antigas viveram no local entre 7 e 12 mil anos atrás.

De acordo com o memorialista Correia, do Instituto do Museu Jaguaribano, machados, cachimbos, urnas e outros itens dividem hoje o espaço debaixo da terra com o cabeamento e o maquinário do complexo eólico. O parque é formado por 67 torres.

Imponentes, torres eólicas chamam a atenção já na entrada do território do Cumbe (Foto: Galba Nogueira)

O cemitério, cuja data de inauguração ainda é uma incógnita, remete ao antigo quilombo ali instalado na época da escravidão. A chamada Santa Cruz da Ubaeira foi posta no espaço em referência à chegada do século 20, tendo sido datada em outubro de 1900.

Instalações da usina eólica contornam o cemitério da comunidade do Cumbe (Foto: Galba Nogueira)

Membro da associação local e historiador de formação, ele ressalta que os inscritos encontrados no mausoléu registram a existência do Cumbe naquele período, a despeito das manifestações, ainda presentes, de que não teria havido escravos nem quilombo na região.

Pesquisadores e nativos destacam, por exemplo, a origem africana do termo “cumbe”, que, em alguns países de língua hispânica, é uma referência aos espaços onde escravos africanos se refugiavam e organizavam a resistência contra o sistema então vigente.

“O que eu gosto de falar com relação a isso é da presença de marcadores africanistas aqui. O próprio nome ‘Cumbe’ remete à ancestralidade africana, à questão dos engenhos. O fato de dizerem que não viram – não sei se os avós deles não contaram isso – não quer dizer que não tivesse. Os documentos do Cumbe são de 1760”, sublinha o historiador.

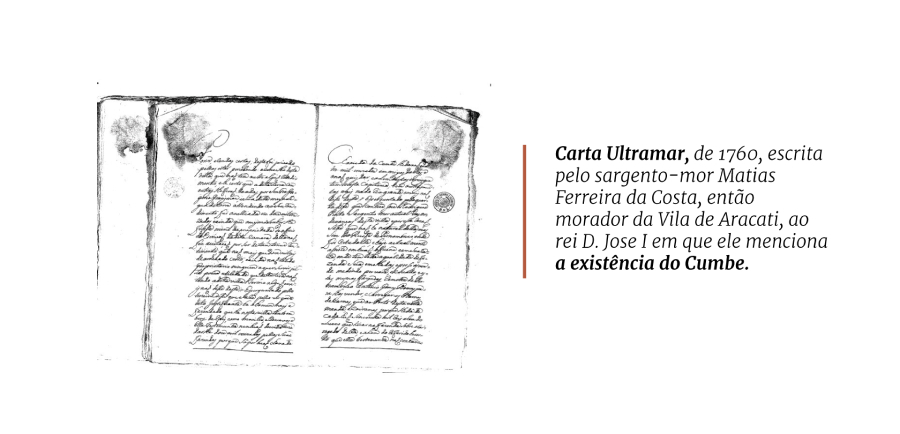

A informação é uma referência à chamada Carta Ultramar, escrita em 1760 pelo então sargento-mor Matias Ferreira da Costa e dirigida a Dom José I, rei de Portugal, para pedir provimento no posto de capitão de cavalaria no local. O documento é o primeiro registro histórico oficial relacionado ao Cumbe de que se tem notícia e pertence hoje à Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa.

Outros vestígios encontrados na área reforçam a narrativa sobre a presença de escravos no local, como é o caso da existência de antigos engenhos. O maquinário de um dos pontos visitados pela reportagem ajuda a contar a história da escravidão no lugar, marcada, por exemplo, pela produção de farinha.

A luta por reconhecimento

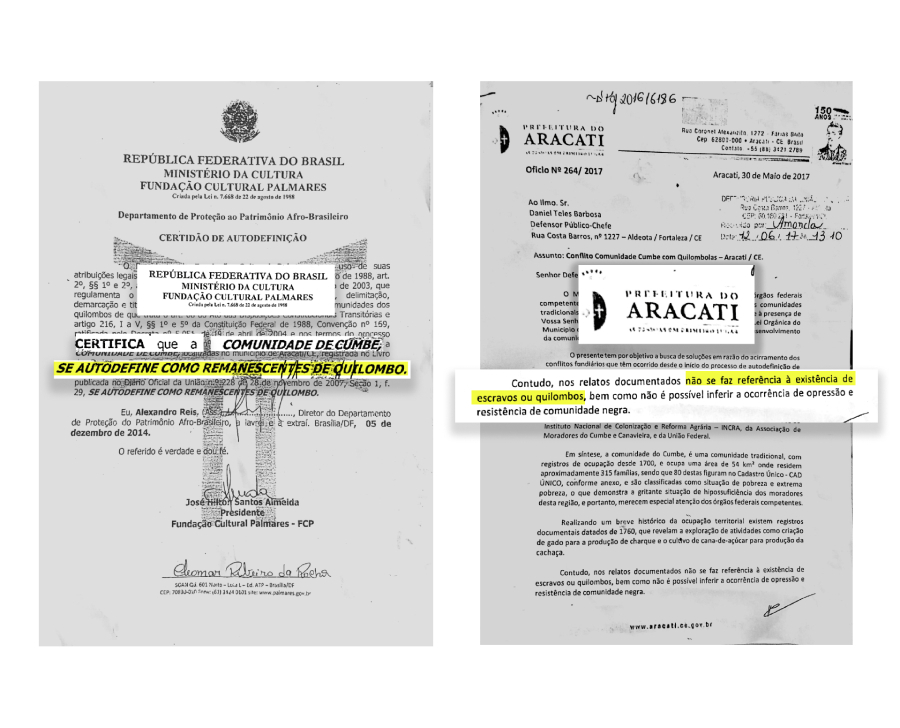

Em uma manifestação oficial feita em 2017 junto à Defensoria Pública do Estado (DPE), por exemplo, o município afirmou que, “nos relatos documentados, não se faz referência à existência de escravos ou quilombos, bem como não é possível inferir a ocorrência de opressão e resistência de comunidade negra”.

A postura da prefeitura ajuda a endossar o racismo e o conflito local, marcado por uma ofensiva do empresariado da carcinicultura e do parque eólico e ainda por fissuras internas no povoado do Cumbe. Moradores que não se reconhecem como quilombolas fundaram uma associação comunitária paralela para lutar contra a demarcação da terra tradicional.

O estudo sobre a delimitação da área, iniciado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em 2015, está paralisado. Procurado pela reportagem para tratar dos motivos da não finalização do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) e da estagnação do processo, o órgão preferiu não se manifestar.

O mesmo ocorreu com a Prefeitura de Aracati, à qual foram enviados questionamentos sobre a fiscalização nos pontos onde atuam as empresas de carcinicultura e de energia eólica, erguidas respectivamente sobre uma área de proteção permanente (APP) e uma área de proteção ambiental (APA).

O silêncio institucional dos dois poderes alimenta as críticas sobre a suspeita de que o processo de demarcação teria estancado por força do jogo de interesses empresariais.

Os remanescentes de quilombos, especialistas e atores do sistema de Justiça que acompanham o caso apontam a existência de uma cultura de aliciamento na região, onde parte das famílias teria sido convencida a lutar contra a demarcação em troca de benesses. Por esse motivo, a Fundação Cultural Palmares (FCP) disse que classifica a situação do Cumbe como “extremamente sensível”.

“Esse fundamento é o mais central desse tipo de ação porque a finalidade principal é provocar a União a proceder a demarcação e sedimentar o direito à posse coletiva daquelas terras em favor dessas comunidades. A gente entende que esses casos – obviamente que não apenas num plano genérico, que já é albergado pela Constituição Federal, mas sobretudo pelas provas e evidências de fato – se iniciam com a autodeclaração [da comunidade]”, explica o defensor público federal Fernando Holanda.

Apagar a história

“Quando a empresa eólica, por exemplo, chega e não quer dar a devida importância aos sítios arqueológicos, é mais um instrumento pra dizer ‘esse território não é de ninguém, nunca morou ninguém’. Destruindo os sítios, é como se tivessem arrancando várias páginas da nossa história”, pontua João do Cumbe, acrescentando que a comunidade sofre em meio à busca de conservar as memórias do lugar e se afirmar como quilombola.

João do Cumbe, uma das lideranças populares mais ativas da região (Foto: Galba Nogueira)

A socióloga Anúsia Pires Pereira, mestra em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará (UFC), acompanha a situação do quilombo. Ela aponta que a luta local esbarra no modelo eurocêntrico de ensino herdado da colonização, que impede a batalha existente no país por uma educação diferenciada voltada às comunidades originárias, como pedem os moradores do Cumbe.

“Por que essas escolas são importantes nestes territórios? Porque resgatam, valorizam e repassam para as pessoas mais jovens a questão da identidade e, consequentemente, a afirmação dessa identidade leva a um fortalecimento da luta pela terra. A escola diferenciada é garantida pela Constituição de 1988, mas ela ainda não está amplamente implementada nas comunidades”, afirma a socióloga, atribuindo as dificuldades sobre a afirmação étnica à ação de grupos que agem de acordo com os interesses econômicos que pairam sobre o território desses povos.

Fachada de um antigo engenho no quilombo do Cumbe (Foto: Galba Nogueira)

O conflito interno já rendeu até mesmo um Boletim de Ocorrência feito por representantes do programa e também da Fundação Cultural Palmares que tentaram ingressar no terreno em 2018 para uma diligência. Os agentes relataram que os moradores não quilombolas impediram o trânsito da equipe.

O grupo estava a caminho de uma reunião em que seriam dados informes sobre o plano de trabalho que havia sido apresentado pela CPFL Renováveis para o chamado “estudo do componente quilombola” – solicitado pela Fundação Palmares antes de o governo do estado renovar as últimas licenças da companhia.

Quando a empresa se instalou no local, em 2008, o Cumbe ainda não havia recebido o documento da Fundação Cultural Palmares que certifica a existência de uma comunidade remanescente de quilombo, o que só veio em 2014. Por conta disso, na época da instalação da companhia eólica no local, o Estado não exigiu o estudo, o que passou a ser necessário após essa data.

Apesar disso, a pesquisa não foi apresentada e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace) concedeu novas licenças à empresa em 2015 e em 2017. A Fundação Palmares acompanha o caso e afirma que “o licenciamento precisa passar por um processo de correção”.

“Propriedade privada”

Os trabalhadores vivenciaram o problema até 2013, quando, por iniciativa da Defensoria Pública do Estado, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que levou a CPFL Renováveis a liberar o trecho sob determinadas condições colocadas para os pescadores.

O pesadelo, no entanto, não acabou. Os moradores, que promovem o turismo comunitário na região, afirmam que são impedidos de passar se estiverem com grupos de visitantes. Somadas às limitações territoriais já impostas pela presença dos tanques de carcinicultura, que estão por todas as partes, as regras fazem os quilombolas olharem para o passado com saudosismo.

“Quando você teve a sua infância toda num território, tem lugares que são afeto. Na infância, meu pai levava muito a gente pra vivenciar o território. A gente ia pro rio, pra praia, pras lagoas e, hoje, eu sou barrada, meus filhos são barrados. Pra gente estar em alguns espaços, tivemos que lutar muito, resistir muito”, resgata Cleomar Ribeiro da Rocha, embargando a voz.

Ao longo da área onde foram instaladas as 67 torres eólicas, as muitas placas que indicam a existência de uma “propriedade privada” no local dão a dimensão do problema relatado pela pescadora. O Brasil de Fato percorreu a região durante três dias e se deparou com diferentes sinalizações visuais de impedimento sobre a circulação.

A Defensoria Pública do Estado propôs um TAC que levou a CPFL Renováveis a liberar o trânsito de moradores

“Em outubro, vimos agentes da Coordenadoria de Igualdade Racial do Estado serem barrados. Como eles estavam em carro oficial e há ordem para que nenhum veículo do governo nem das universidades passem dentro do território da eólica, eles foram barrados. Se for particular, passa de boa, mas carro oficial e pesquisadores não circulam”, conta a coordenadora de Ação de Campo da ONG Instituto Terramar, Rogéria Rodrigues, que atua na região.

Ela sublinha que, além do racismo ambiental evidenciado pelo contexto que a comunidade vive, o conflito tem como traço marcante a consagração de uma estrutura de poder paralela à do Estado.

Para o instituto, o poder público tem sido “permissivo” em relação ao caso, tanto no que diz respeito à fiscalização ambiental dos impactos causados pela carcinicultura e pela companhia eólica quanto na garantia dos direitos da comunidade quilombola, hoje refém das diferenças ameaças que se impõem ao redor.

“Todo o ônus, as desgraças e os possíveis crimes que acontecerem contra essa população são responsabilidade direta do Estado, que tem feito vista grossa, tem sido moroso e tem tentado empurrar isso com a barriga, anos após ano”, critica a coordenadora.

Novas gerações

Ednilson Silva, de 18 anos, projeta um futuro de mais liberdade no Cumbe (Foto: Galba Nogueira)

“Eu queria que não tivesse a carcinicultura, que não tivesse a eólica, que a gente pudesse ir pra praia, pro rio, pras lagoas na hora em que quisesse ir. A gente tem que cuidar daquilo que tem, do que a natureza nos dá. Acho importante não só para o ser humano, mas para os animais”.

Outro lado

“No caso de empreendimento de maior potencial poluidor-degradador, como usinas de geração de energia e fazendas de carcinicultura, a licença só é emitida depois de apresentado e aprovado, junto à Semace, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental do empreendimento, sendo que essa aprovação tem que ser referendada por decisão colegiada do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) como condição à emissão do documento por parte da Semace”, disse o órgão.

A superintendência admitiu que “empreendimentos não licenciados, ou seja, clandestinos, fogem ao controle da Semace”. Nesses casos, o órgão orienta que sejam encaminhadas denúncias à Polícia Militar, ao Ministério Público ou à União.

Sobre a renovação das últimas licenças operacionais da empresa CPFL Renováveis sem que tenha sido apresentado o estudo do componente quilombola, a Semace não especificou o motivo e disse apenas que as autorizações “seguem rigorosamente o estabelecido na legislação vigente”.

A reportagem do Brasil de Fato também procurou a CPFL Renováveis. Por meio de sua assessoria de imprensa, a companhia afirmou que o empreendimento “possui todas as licenças e autorizações pertinentes junto à Semace”. Também assegurou que vem cumprindo “integralmente” os controles exigidos pela superintendência para mitigação do impacto causado pelas torres eólicas.

Sobre o comprometimento dos artefatos históricos da comunidade, a CPFL afirmou que, conforme um acordo firmado junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), será implantando um museu arqueológico comunitário “para permitir o repatriamento de vestígios arqueológicos encontrados no local”. “A obra foi concluída e estão sendo finalizados os ajustes técnicos no material expositivo do museu para permitir a entrega da estrutura ao Iphan”, informou a organização.

“A companhia reitera que o acesso dos moradores do Cumbe é livre e que não recebeu nenhuma solicitação oficial para o trabalho de pesquisadores na área”, acrescentou, ao tratar das denúncias de interdições no local.

Reportagem: Cristiane Sampaio | Fotos: Galba Nogueira | Edição de texto: Camila Maciel | Artes: Gabriela Lucena | Edição de áudio: Geisa Marques e Lucas Weber | Sonoplastia: André Paroche e Adilson Oliveira | Coordenação de Multimídia: José Bruno Lima | Coordenação de Rádio: Camila Salmázio | Coordenação de Jornalismo: Camila Maciel e Vivian Fernandes

Todos os conteúdos de produção exclusiva e de autoria editorial do Brasil de Fato podem ser reproduzidos, desde que não sejam alterados e que se deem os devidos créditos.