“Não vão porque não querem, então não podem reclamar”. Esse pensamento é recorrente durante o diálogo sobre a população em situação de rua que não recorre aos abrigos mesmo nos dias em que se registram temperaturas baixíssimas nos termômetros.

De fato, ir para um abrigo não é o desejo de todos que dormem nas vias públicas. As razões variam de reclamações sobre a estrutura física das casas à dificuldade de adaptação às regras destes locais. Para algumas pessoas, a grande rotatividade e a impossibilidade de estar junto a seus companheiros e animais também influenciam na decisão de ir ou não para esses alojamentos.

Muitas vezes, a dificuldade de se adequar não é uma escolha: ter crescido sem um núcleo familiar ou nunca ter morado em residência fixa, por exemplo, torna mais complexa a vida em sociedade, como o trabalho, a escola ou mesmo os albergues em dias frios.

A compreensão de tais nuances é considerada essencial por Robson César Correia, fundador do Movimento Estadual das Pessoas em Situação de Rua em São Paulo, para evitar novas mortes.

“Tem casa tão péssima que o morador de rua prefere ficar no frio. Falta higiene, falta preparo dos funcionários, tem muito furto de pertences, apesar da existência dos maleiros, sem contar o medo de doenças quando há aglomeração”, enumerou Correia.

De acordo com a última atualização da Prefeitura de São Paulo, existem 102 pontos de acolhida, entre centros provisórios e fixos, com 9.963 vagas permanentes e 1.517 provisórias, oferecidas durante os dias mais frios. Um desses locais é a casa Arsenal da Esperança, no Brás, que abriga até 1.150 pessoas.

“Consideramos superlotada. Mas se a gente for exigir uma mudança nisso, todas essas pessoas [que lá estão] serão prejudicadas”, pondera Correia.

Estigma

|

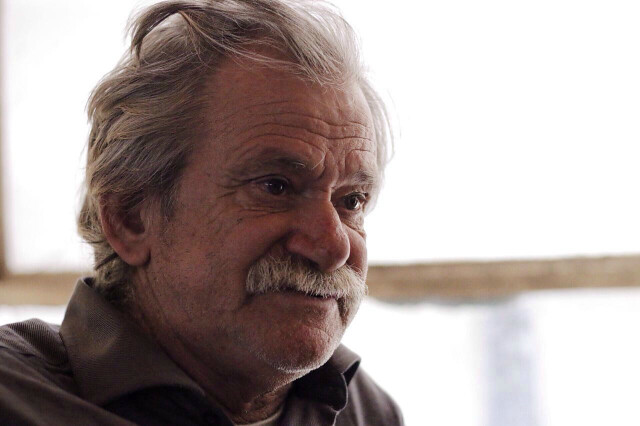

| Robson César Correia, fundador do Movimento Estadual das Pessoas em Situação de Rua em São Paulo/José Eduardo Bernardes/BdF |

Correia, que mantém uma pequena sala no Anhangabaú, centro de São Paulo, como sede do movimento, é enfático ao lembrar que existe uma caracterização errônea da população de rua, o que dificulta a reivindicação por melhorias.

“Ousam dizer que o morador de rua não quer ir pro albergue porque lá não se pode tomar cachaça e usar droga, ou porque não querem tomar banho. Mas não é bem assim. Se o morador de rua não quisesse tomar banho, por exemplo, não brigaria com a fiscalização para fazer isso nos espaços públicos. Sem banheiro público, ele utiliza a calçada. Isso gera um atrito com a sociedade, que fala que ele está sujando a cidade, mas não lembra de falar da falta de políticas públicas também”, avaliou o militante.

Além do direito à autonomia que essas pessoas têm, um fator costuma ser escanteado pelas discussões sobre as regras e estruturas de abrigos urbanos: cada pessoa é disciplinada de forma diferente, conforme sua trajetória de vida, e isso faz com que alguns tenham mais ou menos capacidade de adaptação a regras.

Daiane Gasparetto, psicóloga e doutoranda da Universidade Federal do Pará (UFPA) e autora da dissertação “Corpos em situação de rua em Belém do Pará: os testemunhos da desfiliação social”, explica que, no cotidiano, as pessoas são inseridas em processos que as condicionam a se adequar a normas tanto de controle individual quanto coletivo.

“A obrigação de ir à escola é um desses processos. Trabalhar, seguir horários e regras de uma residência são outros. A população de rua passa por isso em âmbitos diferentes, como na disputa de territórios públicos --em geral, por meio da repressão. Não poder permanecer em determinadas praças ou obedecer à figura policial são exemplos”, define Daiane.

A pesquisadora explica que essa disciplina adquirida, ao mesmo tempo que pode conduzir o corpo à submissão às regras e obediência ao poder, também é considerada responsável pelas capacidades de produtividade social. Ou seja: os mais envolvidos nestas rotinas podem desenvolver maior aptidão com espaços regrados, como salas de aula, espaços de trabalho e, até mesmo, casas de acolhida. E quanto menos experiências de disciplina, maior é a chance de o sujeito perder os vínculos sociais.

“Todos nós temos direitos sociais, um lugar de cidadania que deveria ser garantido. Mas se você vive na rua, por exemplo, perde o direito de entrar em certos espaços, por razões como as suas vestes e a sua aparência. E isso é a desfiliação. Parte da cidade é negada a você”, argumenta a psicóloga.

Como deveriam ser as políticas públicas?

Daiane lembra que todos os projetos, antes de buscar respostas de pesquisadores, deveriam ouvir as urgências da própria população. “É importante refletir se em algum momento já houve integração social dessas pessoas, porque há os que estão em situação de rua desde a infância, por uma série de violações de direitos. Então, é importante ter atenção para a singularidade das histórias”, afirmou.

Também é preciso lembrar que a população de rua, como qualquer outro segmento social, é heterogênea. “Chamamos de moradores de rua os que vivem sob as marquises, viadutos. As pessoas em situação de rua aquelas que procuram ou moram em abrigos. Os trecheiros estão sempre se mudando, às vezes por causa de trabalho, e permanecem na rua ou em ocupações e depois mudam de cidade. E também tem os escondidinhos, em geral ex-presidiários sem empregabilidade que se camuflam junto aos moradores de rua”, categoriza Correia, do Movimento Estadual das Pessoas em Situação de Rua em São Paulo.

Para ele, somente com o entendimento dessas diferenças, que não são as únicas, é que seria possível criar medidas efetivas.

“As medidas paliativas são necessárias, mas é preciso criar portas de saída. São Paulo acha que um prato de comida e uma cama resolve o problema do morador de rua. Não resolve. Mesmo projetos para proporcionar habitação fixa podem fracassar. Tem que ter um acompanhamento. Se faz curso de capacitação, é preciso pensar na empregabilidade. Se vai para uma casa fixa, no desenvolvimento da autonomia, da capacidade de sustento. Este processo é essencial”, analisa o militante do movimento.

É o que Cláudio*, 51, atualmente abrigado na Estação Vivência, no Pari (zona norte), pensa também.

Um bom exemplo

A Estação Vivência, na Rua Pedro Vicente, é um abrigo que começa a receber interessados na pernoite no começo da tarde. Eles fazem fila ao lado do portão azul até às 16h, quando começam a ser recebidos.

Há 150 vagas no total - além de dez vagas extras durante o período mais frio - e, do lado de dentro, 55 homens têm o direito de permanecer por todo o dia. Eles recebem o direito à estabilidade por respeitarem as regras do local e terem bom comportamento, e quem tem limitações de saúde tem prioridade.

Um destes homens é Cláudio, que entrou na casa no final de abril. Ele tem planos de voltar a ter uma residência fixa e trabalhar até o final deste ano e, por isso, pediu para não ser identificado durante a entrevista. Não quer ser estigmatizado.

“Tem gente que acha que as pessoas estão na rua porque querem, mas cada um tem uma história. Quem sempre morou na rua tem muito mais dificuldade de integração em uma escola, em um albergue. É preciso um acompanhamento muito mais complexo, que às vezes não acontece. A rotina é algo difícil de manter se você nunca teve pai e mãe, se quase não foi à escola”, afirma.

Cláudio nasceu na Bahia e tem ensino superior completo. Conta que não tinha uma boa relação familiar e que, ainda jovem, teve que ir embora de sua cidade após ameaças de um irmão. A situação o desestabilizou e, apesar de ter trabalhado e sido voluntário em diferentes áreas, passou longos períodos na rua. Tenta restabelecer contato com a família quase diariamente com ajuda da psicóloga do abrigo.

“Eu acho aqui um lugar bom. Me dá o suporte que preciso agora. A gente tem muito contato com a psicóloga, os assistentes sociais. É limpo e tem comida. Mas já teve lugares em que eu cheguei na porta e não quis ficar. Tem lugar em que não somos bem tratados”, comparou.

A casa de acolhida foi visitada pela reportagem sob supervisão da Prefeitura de São Paulo. O local possui uma sala para depósito de objetos pessoais, beliches, área de convívio e alimentação, que é oferecida três vezes ao dia. Uma pequena decoração de festa de aniversário permanece no local e é utilizada mensalmente em comemoração coletiva.

A responsável pelo apoio psicológico explica que o serviço oferecido visa estimular a autonomia e a possibilidade de garantir trabalho e residência. Há quem consiga estabilidade em torno de seis meses, mas não há um limite de tempo para aqueles que seguem a rotina do local.

Como em todos os centros de acolhimento, bebidas não são permitidas e é preciso respeitar os horários: a saída ocorre às 8h e a entrada, entre as 16h e as 20h. Para Cláudio, esse é o único momento de tensão no local, porque novas pessoas chegam e ele não sabe quem conhecerá.

* Nome fictício

Edição: Camila Rodrigues da Silva

Edição: ---