Nas últimas cinco décadas, Elifas Andreato, de 71 anos, tem sido um polímata das artes e da luta pela liberdade e pela democracia no Brasil. Na definição clássica, polímata é a pessoa que atua com excelência em diversas áreas e que acumula grande conhecimento. Assim é Elifas, que produz cartazes, capas de discos, cenografias para o teatro, quadros, livros infantis, esculturas e compõe músicas.

As mais de 300 capas produzidas por Andreato nas décadas de 1970 e 1980 marcaram a resistência da cultura ao autoritarismo e à repressão. Nas suas próprias palavras, Elifas define suas capas como interpretações do conteúdo musical e um convite para se ouvir os álbuns.

Na imprensa de resistência à ditadura militar, ajudou a fundar o semanário Opinião, do empresário Fernando Gasparian, e também participou das publicações Movimento e Argumento, enfrentando a censura da "direita burra". "Qualquer conhecimento que não é 'deles' é coisa de inimigo", afirma.

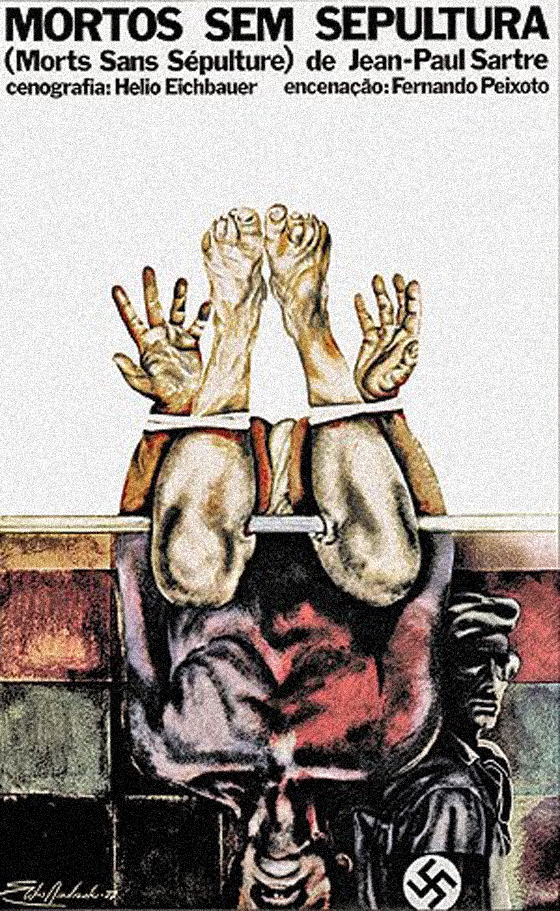

Em 1977, o cartaz feito por Andreato para a peça “Morte Sem Sepultura”, dirigida por Fernando Peixoto sobre a obra de Jean-Paul Sartre, foi proibido pela censura porque retratava uma cena de tortura em um pau-de-arara. O artista entende que, com o atual governo, o Brasil está retornando para "um estágio de civilização inacreditável" em que figuram como inimigos "o saber, o conhecimento, a luta pelo avanço social para melhor distribuição de renda".

Seu trabalho é tema da mostra “A Arte de Elifas Andreato na Música Brasileira – Um tributo à Clementina de Jesus”, no Museu Afro Brasil. Entre outras obras, estão expostas capas de discos de Chico Buarque, Vinicius de Moraes, Paulinho da Viola, Gonzaguinha, Clara Nunes, Milton Nascimento, João Bosco, Elis Regina, Gilberto Gil, Criolo, entre outros que tanto desafiaram a censura.

Para o artista, trata-se de uma oportunidade para expor aquela que considera ser sua obra-prima, o desenho original da Clementina de Jesus, que estava guardado em uma coleção particular no Sul do país. Outros originais nunca expostos fazem parte da mostra.

Confira trechos da entrevista exclusiva para o Brasil de Fato. O museu Afro Brasil fica no parque do Ibirapuera, na zona Sul de São Paulo, com acesso pelo portão 10. A exposição abre no dia 20 de agosto, às 19h, com a presença de Elifas, Paulinho da Viola, Martinho da Vila e Rappin Hood.

Ilustração de 1979 foi chamada de "Mona Lisa Brasileira" pelo poeta Hermínio Bello e será exposta pela primeira vez (Imagem: Reprodução/Elifas Andreato)

Brasil de Fato: Como foi que você passou de diretor de arte da Editora Abril para capista de discos?

Elifas Andreato: Em 1970, eu fiz o projeto da série em fascículos chamada “História da Música Brasileira”, da Abril Cultural, que vinha com um LP de oito faixas. Comecei ali fazendo um trabalho gráfico que, para a época, era inovador.

Você trabalhava para a Abril, mas também atuava na imprensa alternativa com o semanário Opinião, criticando o regime militar. Como foi isso?

Essa dupla personalidade, ou dupla identidade, incomodava a Abril porque eu era o diretor diretor de arte da Abril Cultural toda, em 1972. Então eu tive que optar. Deixei a Abril e fui fazer o Opinião lá no Rio, deixei a Abril, e fui fazer a minha carreira, ilustrar livros, cartazes de peças e, paralelamente, fazia a capa de discos de grandes artistas da minha geração e me tornei uma espécie de intérprete do conteúdo musical.

Você continua produzindo em diversas áreas e fazendo capas de discos?

Até hoje eu faço isso. Eu continuo ilustrando livro, continuo fazendo cartazes para teatro, mas é a música que aparece mais. Fiz recentemente capas para o Criolo, para a Fabiana Cozza, Tom Zé, Chico Teixeira e muitos outros. Faço isso quase que semanalmente.

Como era trabalhar na imprensa alternativa durante a ditadura?

Era divertido porque a direita sempre foi muito burra, embora ela seja coesa e a esquerda nem sempre é. Era burra. A gente se divertia. Mas também sofria. A censura funcionava dentro da redação. Muitas vezes você preparava uma capa e ela era vetada ou uma ilustração era vetada. Era um momento muito difícil e nós estamos caminhando para a mesma coisa agora. Qualquer conhecimento que não é “deles” é coisa de inimigo.

Você trabalhou em outras publicações contra o regime militar?

Quando a gente se separou do Fernando Gasparian [dono do Opinião], no Rio, viemos fazer em São Paulo o jornal Movimento e eu também participei da revista Argumento que foi proibida de circular no seu número quatro.

Naquela época, anos 1970, a classe média se situava no apoio ou na indiferença frente à ditadura?

A classe média sempre foi o que foi. Não tem jeito. São esses que batem panela e vestem a camisa do Brasil. Não sabem o que está acontecendo. Têm uma tendência ao fascismo e à verdade absoluta. É cega e extremamente excludente nas suas manifestações. Elege sempre os mesmos inimigos: o saber, o conhecimento, a luta pelo avanço social para melhor distribuição de renda. Isso incomoda essa casta miserável de abastados e incomoda a classe média.

Qual o episódio mais contundente de censura que você enfrentou na ditadura?

Eu participei de Morte Sem Sepultura, que é um texto emblemático, e a censura recolheu o cartaz porque eu tinha feito uma cena de pau-de-arara com a resistência francesa atrás. A minha defesa [pela liberação da obra] é que se tratava de uma cena da Segunda Guerra, na França. Mas o militar que foi tirar o cartaz disse que “pau-de-arara” era uma invenção brasileira, uma 'coisa nossa', e recolheu o cartaz.

E a repressão foi só aumentando. Você teve que atuar na clandestinidade também?

Durante muito tempo eu fiz, clandestinamente, o jornal Libertação, da Ação Popular (AP), fiz o Livro Negro da Ditadura Militar. Fui perseguido, mas o meu engajamento nunca foi partidário. Eu lutei por liberdade, por liberdade de imprensa, por liberdade de opinião, de comportamento. Eu acho que o papel que o artista desempenha é o compromisso com a arte. Claro, que você escolhe um lado. O lado que eu escolhi foi trabalhar contra a opressão e contra a censura.

Ainda hoje existe censura. Como você reage a isso?

Eu não posso ficar calado diante da barbaridade que ouvimos todos os dias. São coisas surreais que não fazem sentido para a lógica. Falta compromisso com a verdade. Eles [o governo] estão tentando reescrever uma história da maneira deles. Era uma luta também do regime militar. Eu fiz um grande painel [A Verdade Ainda que Tardia, 2012] que a Câmara retirou, em 2015, que denunciava a barbárie da tortura no regime militar. Era um painel de seis por dois metros que estava no anexo dois da Câmara.

Qual a avaliação que você faz do atual governo?

Estamos regredindo absurdamente. Estamos voltando para um estágio de civilização inacreditável. Quando o saber é inimigo do Estado é porque a situação está muito pior do que se imaginava que fosse ser.

A sua obra é tema de uma exposição no Museu AfroBrasil. Qual o ponto alto dessa mostra?

A curadoria é do Emanuel Araújo, que é o criador e diretor do museu, ele fez uma escolha de trabalhos meus, mas o fato que importa mesmo é expor o original, que completa agora 40 anos, do retrato que fiz para a Clementina de Jesus. A minha intenção quando sugeri ao museu que trouxesse de Curitiba, do acervo de uma família que tem boa parte da minha obra, era para mostrar este retrato que o poeta Hermínio Bello de Carvalho chama de a “Mona Lisa” brasileira. E aquilo estava escondido lá, quarenta anos é um bocado de tempo. E esse desenho é o melhor retrato que eu fiz.

Capa do disco Rosa do Povo, lançado em 1976 (Imagem: Reprodução/Elifas Andreato)