Em ambientes fragilizados pela desvalorização da figura docente e pela precarização da infraestrutura escolar, nos quais estudantes padecem de sofrimento psíquico e as políticas para gerenciar conflitos são escassas ou inexistentes, os discursos de ódio propagados em comunidades virtuais e redes sociais podem causar um efeito devastador. Esse elemento é apontado como central para o desencadeamento dos ataques de violência extrema que se intensificaram no país entre 2022 e 2023.

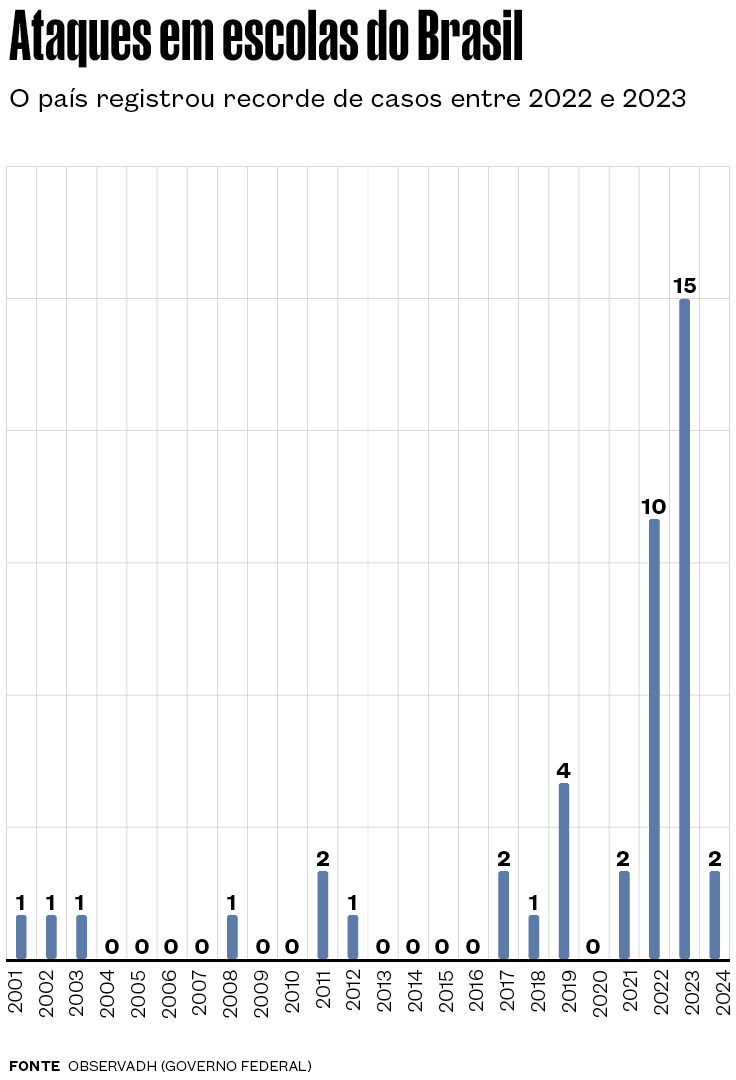

O Observatório Nacional dos Direitos Humanos (ObservaDH), do governo federal, contabiliza que o Brasil teve 43 ataques desse tipo, entre 2001 e 2024, resultando em 168 vítimas, das quais 47 morreram e 115 ficaram feridas (ver gráfico abaixo). Além disso, seis agressores também morreram. Armas de fogo foram utilizadas em 19 dos ataques e todos os autores eram homens. Investigações policiais mostraram que muitos deles foram influenciados por discursos de ódio propagados na internet. “Comunidades extremistas e fóruns digitais têm sido apontados como espaços de radicalização, nos quais jovens são incentivados a planejar e executar atos de violência extrema”, afirma o sociólogo Daniel Cara, da Universidade de São Paulo (USP), que coordenou o estudo Ataque às escolas no Brasil: Análise do fenômeno e recomendações para a ação governamental, publicado no final de 2023 e desenvolvido por um grupo de trabalho instituído pelo Ministério de Educação (MEC).

Alexandre Affonso / Revista Pesquisa Fapesp

De acordo com Cara, desde o século XIX há registros de tiroteios dentro de escolas nos Estados Unidos. No Brasil, em 2011, o ataque a uma escola em Realengo (RJ) é considerado o início de uma nova fase de violência extrema, seguido pela tragédia ocorrida em 2019 em Suzano (SP). “Esses atentados foram praticados por alunos e ex-alunos, como uma resposta a ressentimentos, fracassos e violências vivenciadas na vida e na comunidade escolar. Muitos são copycat crimes [crimes de imitação], ou seja, delitos que se baseiam em um atentado anterior”, relata o pesquisador.

Em 2019, a psicóloga e pesquisadora Marilene Proença Rebello de Souza ocupava a função de diretora do Instituto de Psicologia da USP quando foi chamada às pressas pelo então reitor da universidade, o engenheiro Vahan Agopyan. Na ocasião, a pesquisadora recebeu a incumbência de coordenar um grupo de 22 profissionais, incluindo especialistas em emergências e psicologia escolar, para prestar atendimento de emergência à escola que sofreu o atentado em Suzano. A equipe começou a trabalhar no mesmo dia do ataque, que afetou toda a cidade. De acordo com Souza, no período que sucedeu à tragédia, mais de 1,5 mil pessoas procuraram os serviços de saúde do município, impactadas psicologicamente pelo acontecimento. “Desenvolvo pesquisas na área de violência e educação desde 1985 e nunca vivi nada parecido. A partir de então, essa nova forma de agressão se impôs em minha agenda de pesquisa”, relata a psicóloga da USP, que entre 2016 e 2018 participou de uma pesquisa nacional sobre violência e preconceito nas escolas, realizada a pedido do MEC.

Na visão da pesquisadora, o retorno às aulas presenciais após a pandemia de covid-19 trouxe desafios adicionais para o ambiente escolar, com a necessidade de fortalecer o senso de pertencimento e convivência entre os estudantes e a equipe escolar. Atualmente, Souza dirige o Centro de Ciência para o Desenvolvimento da Educação Básica: Aprendizagens e Convivência Escolar, aprovado em 2024 e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), que visa levantar subsídios à formulação de políticas públicas voltadas ao aprimoramento da aprendizagem e à convivência escolar.

A ausência de um programa nacional para melhorar o clima escolar é apontada por pesquisadores como um dos gargalos no combate à violência no país. “O enfrentamento às situações de discriminação e preconceito que levam às agressões não integra o currículo escolar e o tema só aparece na agenda de secretarias de Educação quando há casos extremos”, critica Souza. Nesse sentido, ela lembra que o país conta com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para estabelecer conteúdos obrigatórios à educação básica, porém não dispõe de uma matriz curricular voltada à convivência na escola. “O trabalho de formação cidadã dos estudantes, centrado no diálogo, na participação e na garantia de direitos, não pode ser tratado como algo secundário”, defende a pesquisadora.

Outro problema envolve a ampliação do acesso a armas de fogo. A psicóloga Danielle Tsuchida Bendazzoli, coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz, afirma que os ataques a escolas no Brasil se agravaram depois de 2019, período que coincide com a flexibilização das regras para a posse e o porte de armas de fogo. Dados levantados pelo instituto mostram que, entre 2019 e 2022, o número de armas registradas no Brasil aumentou de 695 mil para 1,9 milhão. “Quando há o emprego de armas de fogo nesse tipo de ataque, o número de vítimas é, em média, três vezes maior”, lamenta a psicóloga. O relatório Raio x de 20 anos de ataques às escolas no Brasil (2023), elaborado pelo instituto, constata que, em 60% dos casos em que havia arma de fogo, elas foram obtidas dentro da própria residência do agressor.

Ao analisar os ataques de violência extrema registrados no país, a pedagoga Telma Pileggi Vinha, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), identificou que a maioria dos agressores tinha menos de 18 anos quando cometeu os ataques. “Isso mostra a vulnerabilidade de pessoas nessa faixa etária para se envolver com violência extrema”, pondera. Ainda segundo Vinha, os agressores quase não tinham amigos e muitos participavam de comunidades de ódio na internet. “Até novembro de 2024, todos os perpetradores dos ataques no país eram do sexo masculino. Em dezembro daquele ano, foi registrado o primeiro caso envolvendo uma jovem”, informa. Além disso, alguns agressores demonstravam indícios de transtornos mentais, nem sempre diagnosticados ou tratados, e todos vivenciaram situações de sofrimento na escola, como humilhações, exclusões e bullying. Ela diz lembrar da postagem de um deles feita em uma rede social, na qual o jovem conta que gostava da escola até começar a sofrer intimidações sistemáticas de colegas. “Nesse texto, o menino relatou que não contava com ninguém para ajudá-lo e justificou sua intenção de realizar o ataque como forma de fazer com que todos soubessem de seu sofrimento”, comenta a pedagoga.

Entre 2015 e 2018, Vinha coordenou um estudo em 10 escolas públicas de Campinas e Paulínia, no interior de São Paulo, que incluiu ações de formação de professores para gerenciamento de conflitos, além de outras medidas e análises dos impactos dessas iniciativas nas relações escolares. “Embora os resultados tenham sido positivos no curto prazo, após um ano e meio os avanços se perderam porque as ações não foram institucionalizadas e muitos docentes mudaram de escola”, pondera. Diante disso, ela destaca a importância de que os programas sejam implementados em larga escala e promovam transformações sustentáveis a longo prazo.

Para Thaís Luz, coordenadora-geral de acompanhamento e combate à violência nas escolas do MEC, os episódios de violência extrema estão inseridos em um contexto mais amplo de avanço do extremismo no país e da falta de controle sobre práticas e discursos de ódio, que se disseminam em meios digitais. “A ocorrência de ataques violentos contra escolas aumentou significativamente a partir de 2019, coincidindo com um momento em que comunidades extremistas, antes restritas à deep web, passaram a funcionar abertamente em redes sociais”, afirma. Cara, da USP, explica que a cooptação de adolescentes em fóruns que promovem discursos de ódio ocorre, principalmente, por meio de interações virtuais e estratégias que combinam humor e linguagem violenta.

Arte: Valentina Fraiz

Arte: Valentina Fraiz

Como resposta ao cenário de agravamento da violência escolar, o governo federal regulamentou em abril de 2024 o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, por meio do Decreto nº 12.006. O sistema consolida diretrizes para prevenção e atuação em casos de violência extrema. O MEC também lançou, em dezembro passado, o programa Escola que Protege, para fortalecer a capacidade das instituições de ensino na prevenção e resposta às violências. “O programa atua com formação continuada de educadores, criação de espaços de convivência democrática, combate ao bullying e à discriminação, além do desenvolvimento de estratégias de monitoramento e comunicação”, detalha. A implementação da iniciativa articula o MEC a órgãos como Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e Polícia Federal.

Estudioso das relações entre violência, tecnologia e ensino há uma década, o psicólogo Antônio Álvaro Soares Zuin, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), alerta também para o impacto da internet no ambiente escolar. Ele explica que, em situações de bullying, a violência ocorre em termos físicos e psicológicos, com a vítima sendo alvo constante das agressões. Já no cyberbullying, ou seja, bullying praticado por meio de tecnologias digitais, uma única postagem pode permanecer na internet indefinidamente. “Mesmo que ela seja removida por determinação judicial, pode mais tarde ser repostada”, considera.

Zuin realizou pesquisa com mais de 100 escolas no Brasil e no exterior, identificando que alunos gravam e divulgam imagens de professores sem consentimento, frequentemente acompanhadas de comentários humilhantes. Essa prática, iniciada com comunidades no Orkut nos anos 2000, intensificou-se com a popularização dos smartphones a partir de 2007 e a migração para redes sociais de maior alcance. Segundo ele, antes, as postagens de cyberbullying eram restritas a fóruns e grupos fechados, mas, com a disseminação dos smartphones, vídeos ofensivos gravados na escola passaram a ser compartilhados de forma aberta, sendo que alguns têm milhares de visualizações. Segundo o pesquisador, muitas vezes, essa prática é usada como forma de vingança contra professores que tentam disciplinar alunos. “Em meio a tantas oportunidades de dispersão da concentração, que são próprias da cultura digital, os estudantes usam seus celulares para se vingar, por meio do cyberbullying, do professor, que é a figura responsável pela manutenção do foco de atenção em conteúdos estudados”, propõe.

Estabelecida em 2024, a Lei nº 14.811, que criminaliza o bullying e o cyberbullying, cria uma nova categoria jurídica, ampliando o escopo de situações que podem ser enquadradas nessas práticas e definindo critérios para o que deve ser considerado uma intimidação sistemática. No entanto, o jurista Lucas Catib de Laurentiis, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, recorda que na juventude é natural que as pessoas manifestem atitudes de incivilidade, contestem normas e autoridades, como parte do processo de desenvolvimento de sua personalidade – desde que isso não envolva crimes como racismo e homofobia. “Com a nova lei, uma simples discussão entre alunos pode gerar respostas penais antecipadas, criando um ambiente de medo e autocensura. É preciso combater a violência, mas saber diferenciar quais comportamentos devem ser judicializados, para preservar um clima que viabilize a construção da identidade de cada estudante”, conclui o jurista, que desenvolve pesquisa, financiada pela Fapesp, sobre prevenção de violência e ataque às escolas no município de Campinas.

A reportagem acima foi publicada com o título “Ambiente hostil” na edição impressa nº 350, de abril de 2025.

Projetos

1. Centro de Ciência para o Desenvolvimento da Educação Básica: Aprendizagens e Convivência Escolar (nº 24/01116-7); Modalidade Centros de Ciência para o Desenvolvimento; Pesquisadora responsável Marilene Proença Rebello de Souza (USP); Investimento R$ 874.049,92.

2. Projeto Égide: Violência, educação e vigilância em escolas do município de Campinas (nº 23/10005-1) Modalidade Pesquisa em Políticas Públicas; Pesquisador responsável Lucas Catib de Laurentiis (PUC-Campinas); Investimento R$ 295.797,63.

Relatórios

BACCHETTO, J. G. Construindo um indicador sobre ocorrência de violência nas escolas no Saeb. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; 2024.

CARA, D. Ataques às escolas no Brasil: Análise do fenômeno e recomendações para a ação governamental. Brasília: Grupo de Trabalho de Especialistas em Violência nas Escolas – MEC. 2023.

CERQUEIRA, D. e BUENO, S. Atlas da violência 2024. Brasília: IPEA, FBSP. 2024.

Raio x de 20 anos de ataques às escolas no Brasil 2002-2023. Instituto Sou da Paz. 2023.

Violência e preconceitos na escola: Contribuições da psicologia. Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira (Orgs). Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2018.

Livro

VINHA, T. Ataques de violência extrema em escolas no Brasil: Causas e caminhos. São Paulo: D3e, 2023.

Artigo original publicado em Revista Pesquisa Fapesp.