O futebol sul-americano, forjado na paixão, no talento, no improviso e, eventualmente, na institucionalização de seus clubes, tem se relevado um espelho cruel da sociedade que o sustenta. Em meio às emoções dos títulos e das festas das torcidas, a história do jogo se enrosca em estruturas sociais que perpetuam desigualdades históricas. No mais recente ato dessa tragédia, Luighi, jovem atacante do Palmeiras Sub-20, foi alvo de insultos racistas por torcedores do Cerro Porteño durante a Copa Libertadores da categoria.

A resposta da Conmebol foi a aplicação de uma multa insossa, de US$ 50 mil, e uma sanção protocolar para o time paraguaio jogar com portões fechados, medidas consideradas insuficientes diante da gravidade e recorrência da situação. Nenhuma ação que altere a espinha dorsal desse ordenamento, nos limitando a insuficiente tarefa de nos lamentar e nos solidarizar com as vítimas das violências.

Dessa vez, de forma mais propositiva, a indignação reverberou além das arquibancadas e dos canais esportivos. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sugeriu que os clubes brasileiros considerassem deixar a Conmebol, migrando para a CONCACAF, a confederação da América do Norte, Central e Caribe, especulando que talvez em um contexto diverso o combate ao racismo não seja somente um discurso vazio de conciliação e notas institucionais para um desembaraço público da governança esportiva. A postura de Leila reflete um movimento estratégico, é claro, mas também a insatisfação crescente com a falta de ações mais contundentes por parte das entidades responsáveis pelo futebol na América do Sul.

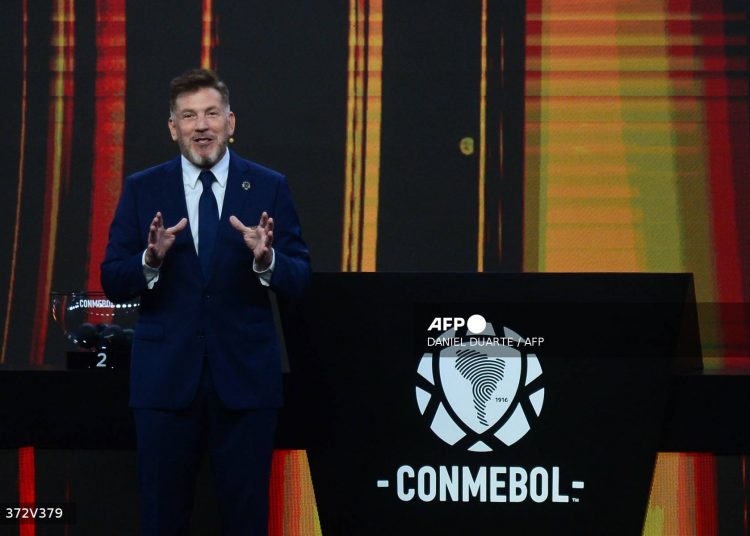

Mas, na cúpula da entidade sul-americana, a responsabilização apareceu encoberta por um humor depreciativo e fora de ordem. O presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez, ao ser questionado sobre um possível boicote e ausência de clubes brasileiros na Copa Libertadores, afirmou que o torneio sem essas equipes seria como “o Tarzan sem a Chita”. Nesse teatro dos cartolas, vemos um reflexo do enraizamento das desigualdades sociorraciais e culturais que espelham as gestões de um jogo que, na realidade latino-americana, continua a ser sustentado por atletas com corpos racializados.

Domínguez posteriormente pediu desculpas com a publicação de uma nota institucional, alegando que sua intenção não era menosprezar nem desqualificar ninguém, mas reforçar seu “compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre de descriminação”. Com isso, o episódio expôs mais uma vez o racismo entranhado no futebol sul-americano e a dificuldade de gestores e lideranças da modalidade em avançar com ações concretas e transformadoras para melhorar esse debate dentro e fora do campo esportivo.

Por sua vez, esse mal-estar, que foi entremeado com a reclamação do presidente do clube Peñarol, o uruguaio Ignacio Ruglio, de que clubes sul-americanos sofrem com a violência policial quando jogam no Brasil, e logo em seguida reforçada pela crítica do presidente da Federação Uruguaia de Futebol, Ignácio Alonso, de que os mesmos times são alvos de xenofobia por parte dos brasileiros, escancara um desentendimento mais profundo do mundo boleiro latino-americano em tratar o rebaixamento e a violência racial como um incômodo passageiro. Nessa desconexão, casos assim aparecem como uma demanda específica da história brasileira, que então passam a ser um deslize provocativo do torcedor anônimo e passional que machuca um só país, sem a garantia do comprometimento ético, social e institucional de todos que estão envolvidos com o esporte.

Mas o futebol, mesmo em meio aos cartolas, às notas institucionais e seus boleiros antiquados, resiste com inventividades que promovem alguma transformação. O Observatório da Discriminação Racial no Futebol tem sido uma trincheira nessa batalha, documentando, denunciando, informando e criando pontes educativas para erradicar a intolerância racial no futebol dos trópicos. Em um contexto futebolístico que os dirigentes ganham passe livre para errar e praticar racismo recreativo – conceituo muito bem esmiuçado pelo Dr. Adilson Moreira em livro de mesmo nome – em vez de proteger seus atletas, precisamos visibilizar organizações e atividades que empreendam um trabalho corajoso para blindar o esporte de atitudes racistas e preconceituosas, efetivamente contribuindo para um ambiente mais inclusivo e respeitoso no futebol.

*Barbara Gomes Pires é antropóloga, atualmente pesquisadora de pós-doutorado em Antropologia Social, no Museu Nacional (UFRJ). Estuda regulações esportivas para a categoria feminina. Atuou em duas consultorias para a ONU Mulheres Brasil, utilizando o esporte como motor de transformação social e promoção da igualdade de gênero.